揭秘喜馬拉雅大地震

喜馬拉雅山堪稱世界上最雄偉的山脈,每年吸引著無(wú)數(shù)的登山愛(ài)好者來(lái)此探秘,接受來(lái)自四面八方的印度教和佛教信徒來(lái)此朝拜。喜馬拉雅山脈橫貫亞洲大陸,其崇山峻嶺是印度板塊與歐亞板塊發(fā)生強(qiáng)烈碰撞擠壓的產(chǎn)物。在兩個(gè)板塊持續(xù)地?cái)D壓過(guò)程中,不斷孕育和爆發(fā)大大小小的地震。

2015年4月25日,喜馬拉雅山脈中部腹地尼泊爾廓爾喀(Gorkha)地區(qū)發(fā)生了7.8級(jí)(矩震級(jí))地震(簡(jiǎn)稱廓爾喀地震)。科學(xué)家們通過(guò)地震臺(tái)站收集信息,逐步揭開喜馬拉雅山脈深部結(jié)構(gòu)的神秘面紗。

喜馬拉雅-青藏高原地區(qū)

地震頻度是高還是低?

印度板塊與歐亞板塊的碰撞擠壓是地球演化歷史上最具有代表性的造山事件。迄今為止,這里的巖石圈結(jié)構(gòu)與地質(zhì)地貌和地表生態(tài)環(huán)境仍在發(fā)生強(qiáng)烈的相互作用,地震、冰崩、滑坡等自然災(zāi)害頻現(xiàn)。每年在喜馬拉雅-青藏高原一帶,4級(jí)以上有感地震會(huì)發(fā)生約300次,比鄰近的東歐國(guó)家和我國(guó)東部地區(qū)更多。

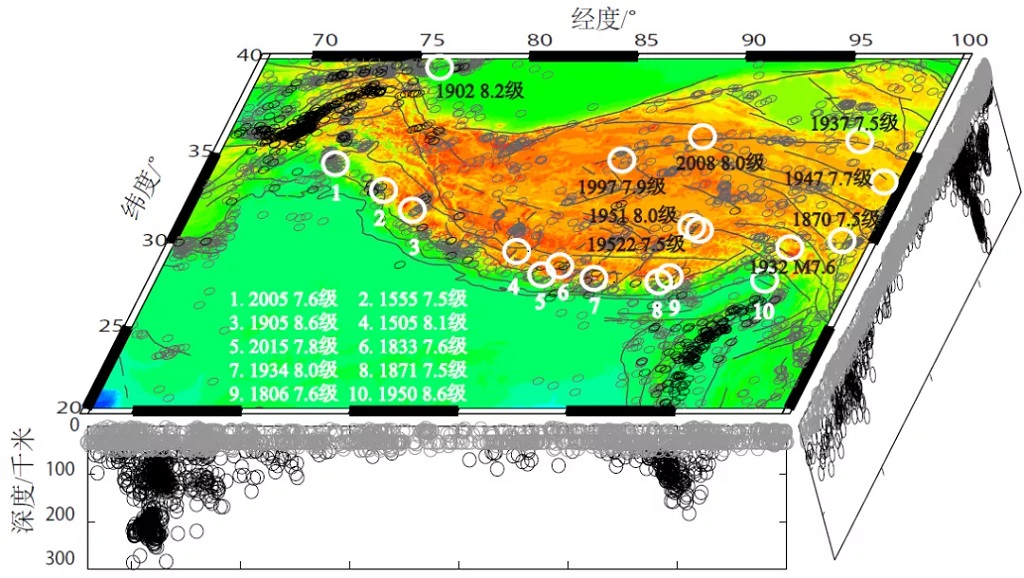

事實(shí)上,從整個(gè)歐亞板塊的構(gòu)造背景來(lái)看,太平洋板塊與歐亞板塊碰撞帶地震活動(dòng)頻度比喜馬拉雅-青藏高原高得多(圖1)。然而,從地震危害性的角度來(lái)看,地震活動(dòng)造成的直接財(cái)產(chǎn)損失和人員傷亡,喜馬拉雅-青藏高原地區(qū)位居世界之首。例如1920年8.5級(jí)的海原地震導(dǎo)致23萬(wàn)人遇難;2005年7.6級(jí)的巴基斯坦地震和2008年7.9級(jí)的汶川地震分別有約7萬(wàn)人失去生命;1950年8.6級(jí)察隅地震是世界上有史以來(lái)記錄到的最大的內(nèi)陸型地震,震中區(qū)地表破壞程度達(dá)到最大烈度Ⅻ度,幾十萬(wàn)平方千米大地瞬間面目全非(圖2)。

圖1青藏高原及其周邊地區(qū)1970年以來(lái)

6級(jí)以上地震分布,圓圈大小代表不同震級(jí)

圖2喜馬拉雅-青藏高原地區(qū)發(fā)生

的震級(jí)大于7.5級(jí)、深度小于70千米的地震

7.8級(jí)廓爾喀地震

有何獨(dú)特之處?

廓爾喀地震發(fā)生在尼泊爾首都加德滿都西北方向約80千米處,斷層滑動(dòng)具有明顯的方向性,東南方向的斷層錯(cuò)動(dòng)更為明顯。以加德滿都為中心,在邊界斷層(主喜馬拉雅逆沖斷裂, Main Himalayan Thrust)上形成了一個(gè)150千米長(zhǎng)的破裂面。

發(fā)生廓爾喀地震的起始位置并非意料之外,這里300千米超長(zhǎng)“空區(qū)”在最近的數(shù)百年間尚未發(fā)生過(guò)大地震(Bilham, 2015)。廓爾喀地震的斷層滑動(dòng)并未表現(xiàn)在各個(gè)方向,而只是破裂了地震空區(qū)以東的一小段(圖3)。

圖3廓爾喀地震破裂區(qū)(余震所在的彩色區(qū)域)與地震潛在的尼泊爾中部地震空區(qū)(淺藍(lán)色虛線區(qū)域)

地震破裂的位置在很大程度上取決于所在斷層的幾何形態(tài)。在此之前,人們認(rèn)為邊界斷裂均勻地向北傾斜,隨著印度板塊向喜馬拉雅下方的俯沖,邊界斷裂沿著板塊匯聚的北北東方向逐漸變深。通過(guò)進(jìn)一步觀測(cè),發(fā)現(xiàn)喜馬拉雅山脈沿著自西到東的弧形走向分布并不均勻,邊界斷裂的形態(tài)和物質(zhì)成分存在著明顯的橫向變化。

大地震爆發(fā)后,出現(xiàn)持續(xù)不斷的余震活動(dòng)是普遍的自然現(xiàn)象。5年來(lái),在廓爾喀地震破裂區(qū)記錄到了1000余次3.5級(jí)以上的余震。得益于近距離的觀測(cè),我們“看”到了更加清晰的震源區(qū)深部結(jié)構(gòu)圖像,在印度板塊向北俯沖的擠壓作用下,邊界斷裂從南端的平緩斜坡(約5°傾角)向北逐漸過(guò)渡到更加陡峭的斜坡(約10°傾角),形成了低喜馬拉雅斜坡(Lesser Himalayan Ramp)構(gòu)造,擠壓作用所積累的應(yīng)力在廓爾喀地震中得到了釋放。不僅如此,斜坡構(gòu)造由西向東也是逐漸變化的,在主震區(qū)之下更陡,在破裂區(qū)東端變深而且更加平緩,同時(shí)破裂區(qū)東段在俯沖的印度板塊中發(fā)育了基底隆起,阻止了地震破裂向東南方向繼續(xù)延伸(Bai et al., 2019)。這些發(fā)現(xiàn)在很大程度上填補(bǔ)了以往觀測(cè)的空白。如果能在地震發(fā)生前了解這些邊界斷裂的變化規(guī)律,我們就有可能預(yù)測(cè)未來(lái)地震將在何處發(fā)生、可能有多大震級(jí)。

震后5年的恢復(fù)重建與地震觀測(cè)

尼泊爾共有75個(gè)區(qū),其中31個(gè)區(qū)在地震中受到影響,14個(gè)區(qū)遭受嚴(yán)重破壞,造成9000余人死亡,20,000余人受傷,近50萬(wàn)間房屋被毀,經(jīng)濟(jì)財(cái)產(chǎn)損失超過(guò)8億盧比,約為尼泊爾全年GDP的1/3,相當(dāng)于5千萬(wàn)人民幣。地震發(fā)生后,尼泊爾政府及多個(gè)國(guó)家和國(guó)際組織向?yàn)?zāi)區(qū)提供了物資救援,在加德滿都谷地建立了16個(gè)臨時(shí)避難所,給受災(zāi)家庭每戶發(fā)放40萬(wàn)盧比(約2.5萬(wàn)人民幣)的救災(zāi)款,在當(dāng)?shù)胤e極培訓(xùn)恢復(fù)重建的工程技術(shù)人員。面對(duì)巨大的自然災(zāi)害,以雇傭兵著稱的廓爾喀人民,以勇敢善戰(zhàn)的頑強(qiáng)斗志,在廢墟上重新燃起裊裊炊煙(圖4)。

圖4. 恢復(fù)重建后的廓爾喀地震震中區(qū)Barpak鎮(zhèn)(攝于2020年1月16日)

尼泊爾是地震多發(fā)國(guó)家,為了揭開喜馬拉雅多地震的發(fā)生機(jī)理,尼泊爾地震中心在法國(guó)巴黎大學(xué)的援助下,自1980年以來(lái)陸續(xù)建立了21個(gè)短周期垂直分量地震臺(tái)站和兩個(gè)地震中心。廓爾喀地震發(fā)生前后,中國(guó)科學(xué)院青藏高原研究所、中國(guó)地震局地球物理研究所等科研單位在尼泊爾也陸續(xù)架設(shè)了寬頻帶地震臺(tái)站,配備了遠(yuǎn)程管理和實(shí)時(shí)傳輸裝置。如果沒(méi)有這些野外臺(tái)站,所能檢測(cè)到的地震數(shù)量可能要少得多。

板塊擠壓碰撞的影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了喜馬拉雅山和青藏高原,消融的冰雪從喜馬拉雅山脈源源不斷地向南流淌到開闊的恒河三角洲,孕育了古老的印度文明,維護(hù)著4億人口賴以生存的家園。關(guān)于廓爾喀地震,還有很多的未解之謎,比如這次地震為何沒(méi)有向南破裂到地表。這些問(wèn)題可能一直存在,直到我們?cè)俅斡^測(cè)到8級(jí)以上大地震。

不可否認(rèn),我們對(duì)這種災(zāi)難性地震的認(rèn)識(shí)來(lái)得太遲,如何事先將科學(xué)的發(fā)現(xiàn)公諸社會(huì)并及時(shí)應(yīng)用在災(zāi)害評(píng)估、建筑物抗震規(guī)劃等方面,將是我們未來(lái)面臨的課題。

(中國(guó)科學(xué)院加德滿都科教中心和青藏高原研究所碰撞隆升與影響團(tuán)隊(duì)對(duì)野外地震臺(tái)站布設(shè)給予了大力支持和幫助,中國(guó)地震局地球物理研究所李麗和蔣長(zhǎng)勝兩位研究員對(duì)本文初稿提出了寶貴意見,在此一并表示感謝)

參考文獻(xiàn):

Bilham, R.,2015. Raising Kathmandu, Nature Geoscience. 8: 582-584.

Bai, L., Klemperer, S.L., Mori, J. Karplus, M.S., Ding, L., Liu, H., Li, G., Song, B., Dhakal, S., 2019. Lateral variation of the Main Himalayan Thrust controls the rupture length of the 2015 Gorkha earthquake in Nepal, Science Advances, 5, eaav0723.