雅江大拐彎末次冰期以來冰川演化及冰川堰塞事件考察

一、考察背景與內容

雅魯藏布江大拐彎及其周邊區域是青藏高原典型海洋型冰川(季風溫冰川)作用區。這類冰川由于冰溫相對較高,運動速度快,因此對氣候變化更為敏感,侵蝕能力更強。末次冰期時,區內兩座7000 m以上極高山地(南迦巴瓦峰與加拉白壘峰)的冰川曾廣泛下伸進入了雅江大拐彎段干流主谷,自大拐彎處匯入的支流(尼洋河、易貢藏布和帕隆藏布)流域內冰川也曾大范圍前進至主谷,且它們都在谷地建造起了高大的冰磧壟,進而堵塞谷地形成了冰磧堰塞湖,影響了這一段河道的演化。此外,全球變暖背景下,氣溫升高導致區內現代冰川退縮尤為劇烈,融水增加,依托區域內眾多高大的中晚全新世冰磧壟構成的天然壩體,也形成了很多現代冰川前緣的冰磧堰塞湖,其中某些甚至曾發生過多次潰決。這些都表明該區域不僅冰川作用區的地表過程強烈,還通過冰、河、湖相互作用,極大影響到了低海拔谷地的地貌演化。然而,這些冰川進入主谷的期次、時代及冰川范圍和規模仍不甚清晰,大拐彎與其周邊支流內發生堵塞的時代是否具有同時性也未可知,但這些又是理解該區域冰、河、湖相互作用及其地貌演化影響的關鍵。因此,我們課題組任務就是通過系統冰川地貌考察,結合冰川地貌制圖、年代學分析與冰川范圍模型模擬,試圖厘清雅江大拐彎及其周邊支流末次冰期以來冰川演化時序與相應范圍,并揭示出其中可能已造成的堰塞事件。

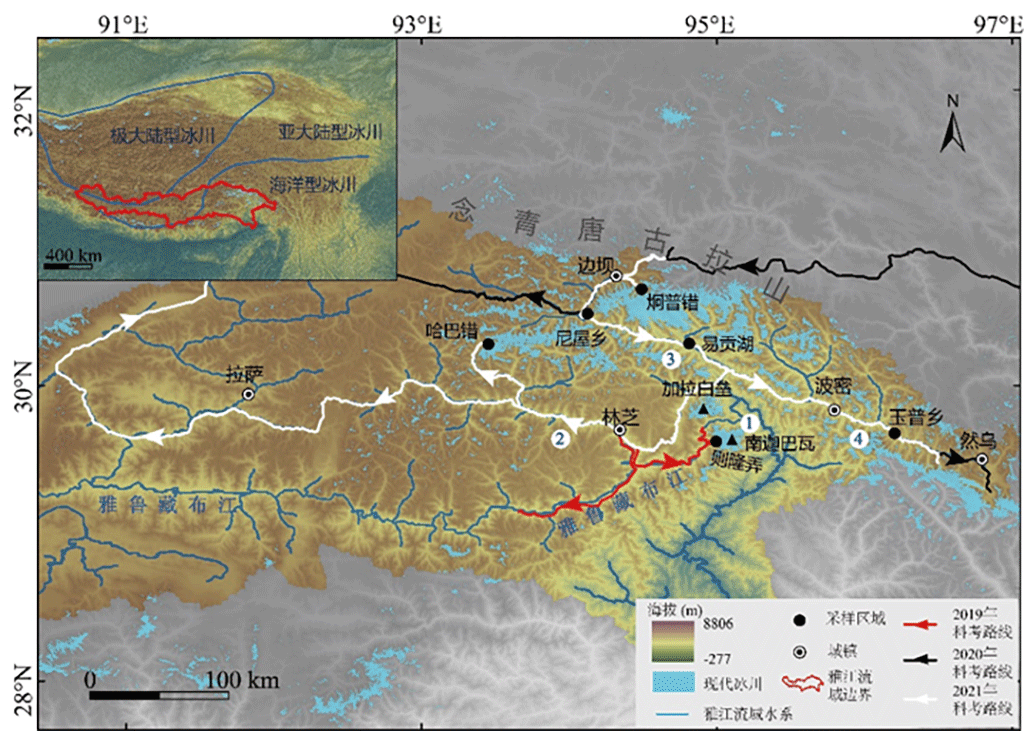

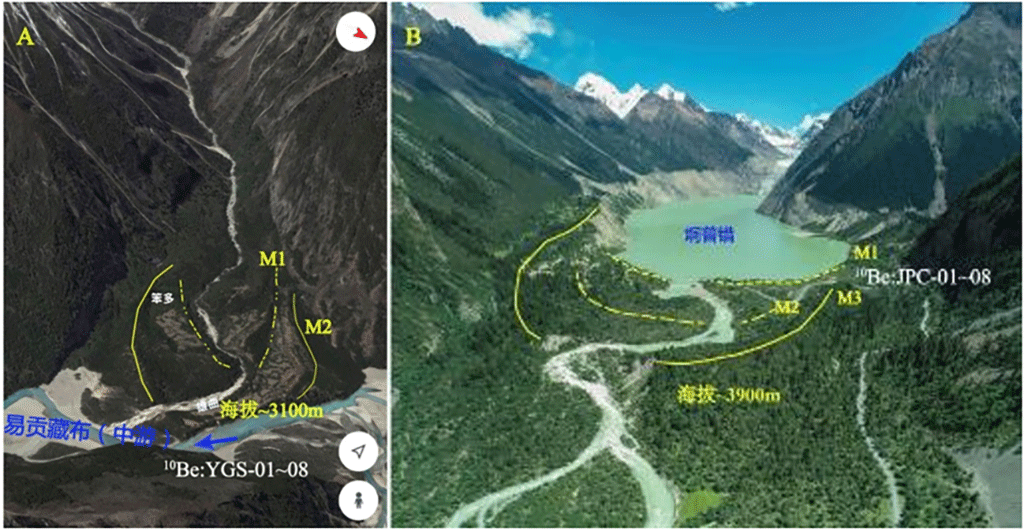

2021年7月20日至8月15日,第二次青藏高原科考“亞洲水塔動態變化與影響”任務“雅江流域冰-河-湖演化歷史事件與耦合過程”專題蘭州大學冰川地貌科考分隊,在已有數據基礎上,對尼洋河、易貢藏布與帕隆藏布流域,再次開展了冰磧物粒度和年代樣品補采,并對該地區冰川槽谷形態、冰川遺跡分布等進行了實地調查(圖1和2)。經3年野外考察和積累,課題組已獲得該地區冰磧粒度樣品8個,漂礫10Be暴露年代樣品81個,百余幅槽谷形態與冰磧分布航拍照片。

圖1 科考路線圖(①雅江大拐彎 ②尼洋河 ③易貢藏布 ④帕隆藏布)

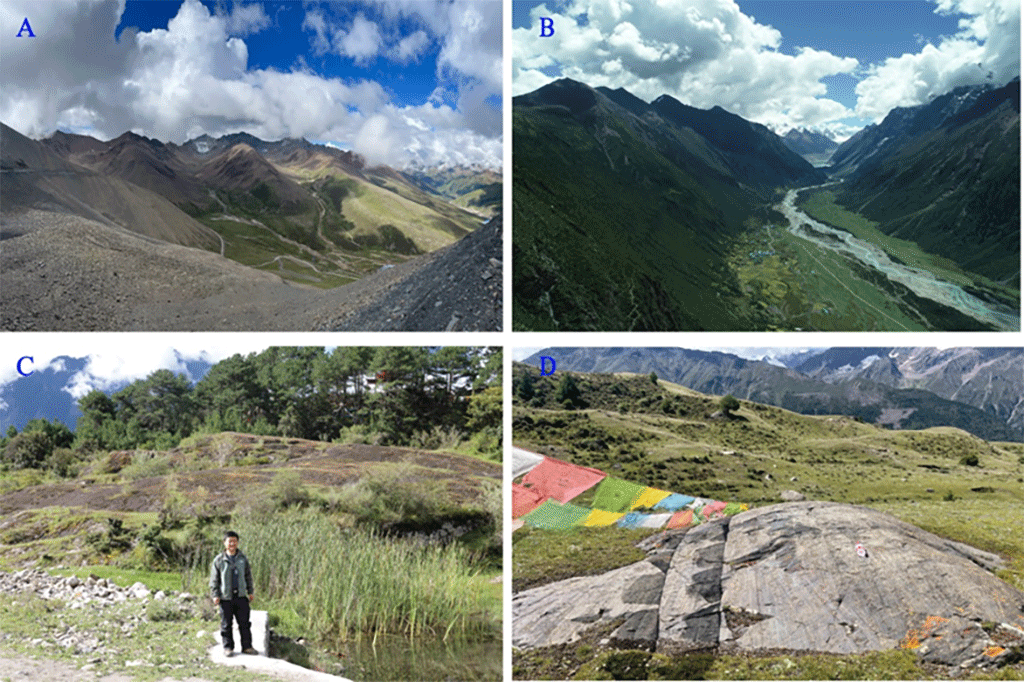

圖2 科考隊員進行冰川地貌考察、航拍與采樣照片

二、雅江大拐彎及其周邊區域簡介

雅江大拐彎地區從稍大的范圍來說,處于三大現代海洋型冰川分布區(橫斷山、喜馬拉雅山東段和南坡,以及念青唐古拉山東段和中段)的交匯部位(圖1)。由于雅江切穿喜馬拉雅山這道氣候上的巨大屏障,使這里成為濕潤氣流輸入的通道。來自孟加拉灣強大水汽穿過這個通道后,形成了高原上一個十分特別的區域。可以用幾個“最”來描述本區特點:(i) 高原上降水量最多區域,冰川物質平衡線(ELA)附近降水可達到3000 mm;(ii) 高原ELA最低的區域之一,現代ELA位于 4500~5000 m,與10個緯度以北的祁連山相當;(iii) 最典型現代海洋型冰川活動區,冰川以溫度高,積累量大,運動速度快,侵蝕搬運能力強為顯著特征;(iv) 冰期-間冰期氣候交替中,高原上冰川范圍變化最大的地區之一,末次冰期時還是高原上冰川面積最大的區域(李炳元等, 1991), 而高原上規模最大的現代冰川卻分布于西北部的喀喇昆侖山和西昆侖山(Zhou et al., 2007)。

三、冰川地貌考察

2021年冰川地貌考察主要圍繞夏貢拉山東坡-金嶺鄉-尼屋鄉-通麥一線的易貢藏布流域展開,同時還對前兩年考察識別出的冰磧堰塞點進行了航拍地形測量。我們發現易貢藏布流域與其他幾個流域的冰川作用特征非常一致,即冰川侵蝕強,導致冰川侵蝕和堆積地貌形態特征顯著,無論從宏觀衛星影像還是實地野外考察都非常易于識別,冰川滑動引起的冰川磨蝕作用突出,羊背石、鯨背巖和磨光面發育十分廣泛,冰斗和槽谷橫剖面形態的深寬比較之大陸型冰川要大(圖3)。依據典型冰川槽谷的分布范圍,初步判斷冰川作用范圍確實如早期的觀點一致,即第四紀冰川作用在整個流域內面積占比極高。

圖3 冰川侵蝕地貌(A. 夏貢拉山埡口西側并排的冰斗與槽谷;B. 易貢藏布炯普錯下游的冰川槽谷;C. 易貢湖東側鯨背巖;D. 金嶺鄉附近鯨背巖頂部)

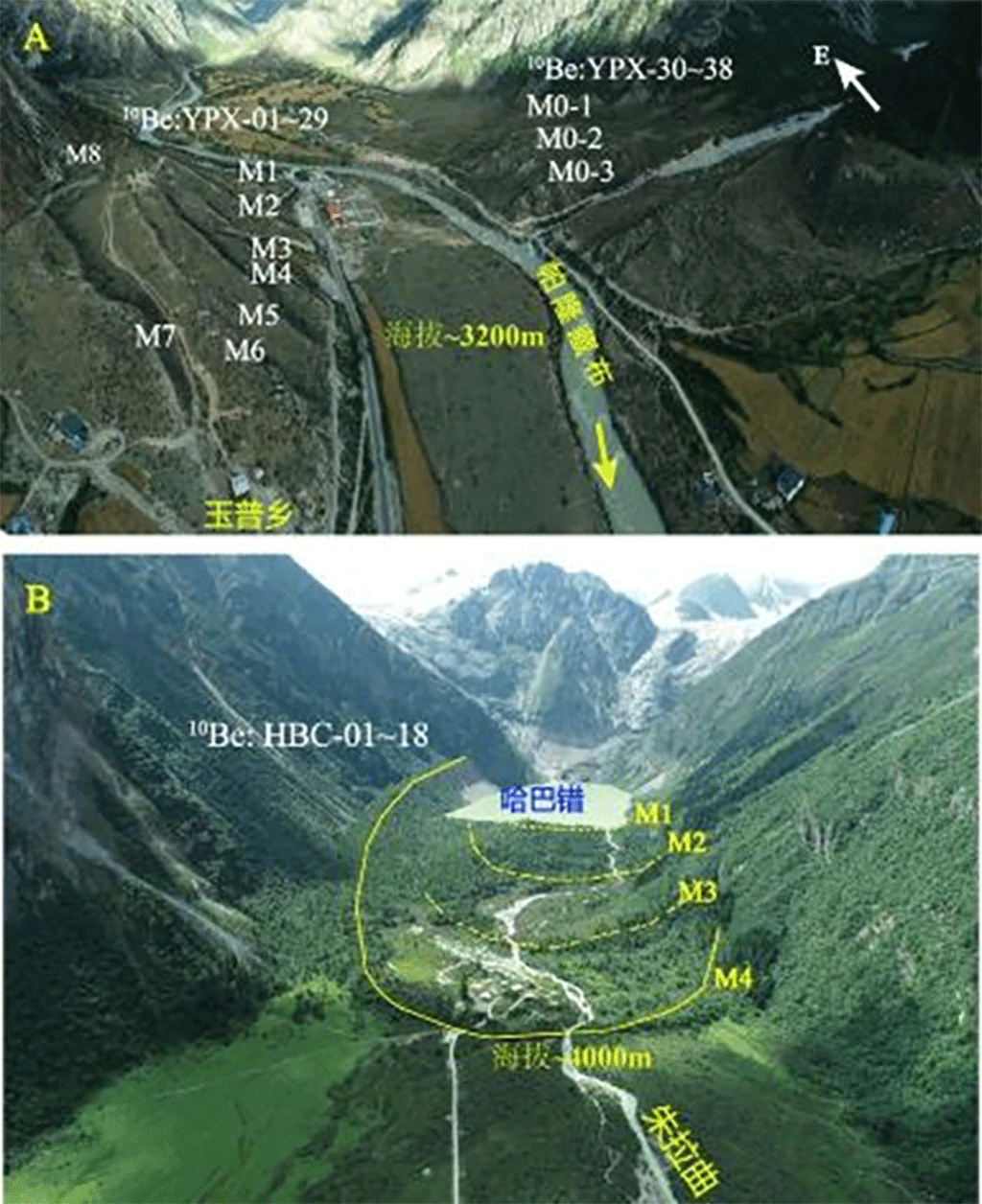

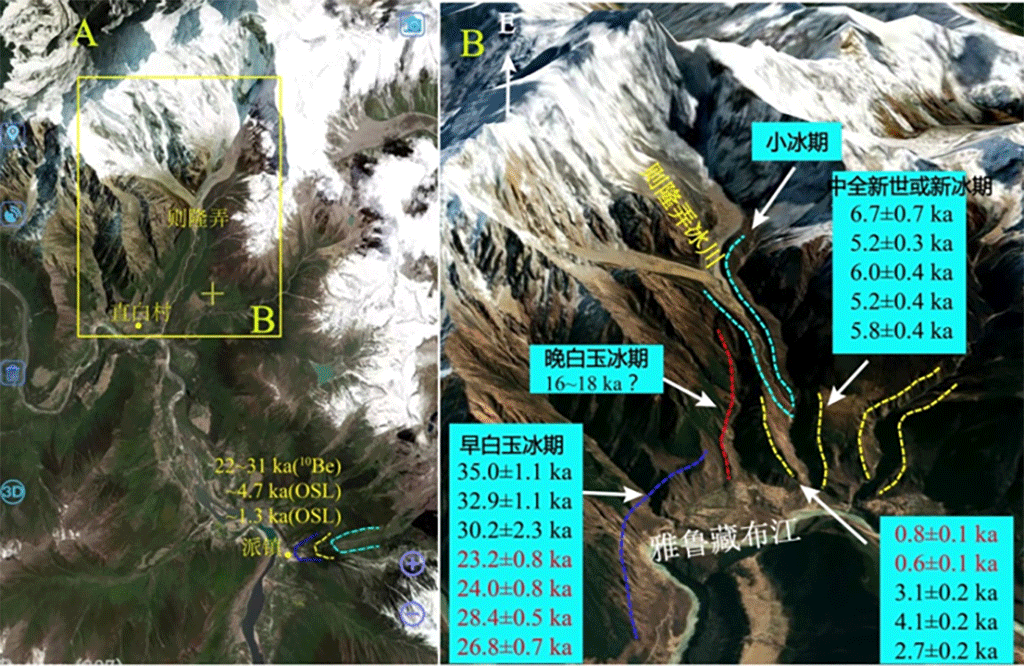

現今,雅江大拐彎主谷兩側仍保存的可相互對應的冰磧壟形態,表明南迦巴瓦峰與加拉白壘峰的很多冰川都曾下伸至谷地并沖到對岸,建造了異常高大的冰磧壟;其中則隆弄冰川外圍有3個期次(M2~M4)冰磧壟(高達200~300 m)曾達到堵塞主谷的規模,并致其上游谷地發育了2950 m、3000 m和3150 m的臺地(圖4)。之后該區域冰川退縮,至小冰期時,沉積了M1冰磧壟。整個雅江大拐彎及其周邊區域內,大多數現代冰川前緣的冰湖都是依托與M1套冰磧同期的終磧壟作為天然壩體而形成。

圖4 南迦巴瓦峰則隆弄冰川冰磧壟分布(A, B)與直白村附近雅魯藏布江階地(C)

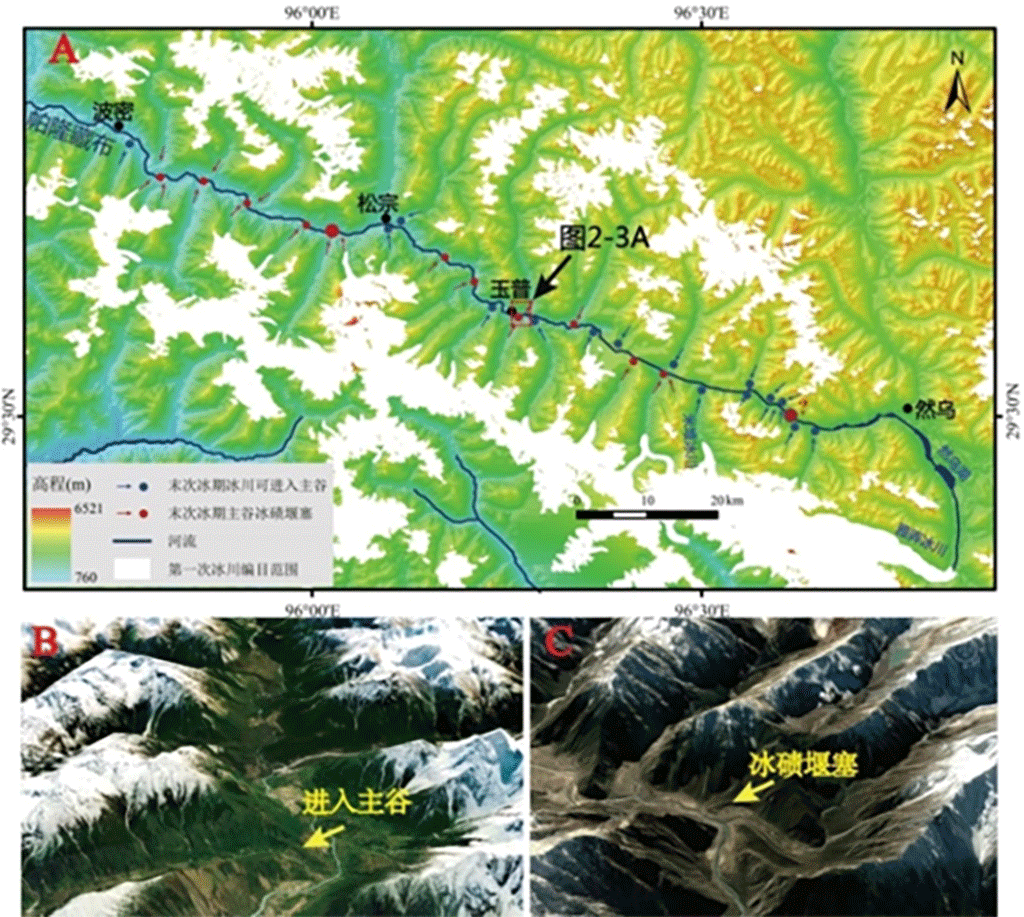

圖5 波密至然烏間支谷古冰川在帕隆藏布主谷建造了高大冰磧壟(堰塞主谷),或曾進入主谷但冰磧壟已被侵蝕而不顯,或曾堰塞主谷或對谷地演化造成巨大影響.

基于冰磧壟和支谷冰川槽谷的形態,則可判別出帕隆藏布波密至然烏間(海拔3000~3200 m)谷地內,至少有27條支谷冰川曾進入過主谷(圖5),其中冰磧壟橫貫主谷且形態保存較為完好的有12處,這套冰磧大多都是由數道冰磧壟組成(圖6A);其他15處支谷古冰川曾進入主谷,但可能由于后期較強烈的侵蝕終磧壟保存不好。

圖6 帕隆藏布上游玉普鄉附近主谷內冰磧壟(A) (M1~M6為主谷古冰川形成冰磧壟,M0-1~M0-3為南側支谷古冰川形成冰磧壟,兩組冰磧壟可能都堰塞過主谷), 以及尼洋河上游朱拉曲源頭哈巴錯小冰期冰磧壟 (B)(哈巴錯是與現代冰川直接接觸的小冰期冰磧堰塞湖).

圖7 易貢藏布中游尼屋鄉附近主谷內冰磧壟(A)(可能曾堰塞過主谷), 以及易貢藏布上游金嶺鄉附近冰磧壟(B)

尼洋河北側支溝內,由于末次冰期冰磧壟(海拔~3400 m)堰塞谷地形成了巴松錯(Hu et al., 2015);現代冰川外圍由于小冰期冰磧的堰塞,也形成了眾多冰磧堰塞湖,如哈巴錯就是由外圍2套冰磧壟(海拔~4000 m)堰塞形成(圖6B)。同樣的冰磧堰塞也曾在易貢藏布流域多次發生(圖7)。

四、漂礫暴露年代與粒度樣品采集

通過總結和分析該區域已有古冰川演化的年代數據,發現能伸入或堰塞主谷的冰磧壟可能形成于末次冰期,而現代冰川前緣冰湖的壩體可能為小冰期的側磧/終磧壟;然而,這些事件持續了多長時間,仍不清楚。因此,針對這兩個重要時期的冰磧壟,選擇雅江大拐彎、帕隆藏布、易貢藏布、尼洋河四個流域典型區域,于2019-2020年在則隆弄冰川(圖4A)、帕隆藏布上游玉普鄉(圖6A)以及易貢藏布上游炯普錯(圖7B)附近共采集了45塊10Be暴露年代樣品基礎上,2021年又在易貢藏布尼屋鄉(圖7A)、帕隆藏布玉普鄉(圖6A)與尼洋河朱拉曲哈巴錯(圖6B)共采集了36個10Be暴露年代樣品,以期獲得可能對下游谷地演化造成重要影響的古冰川絕對年代,也能完善該區域已有的末次冰期以來古冰川演化的時代框架;此外,為了分析冰川侵蝕特征,還在易貢藏布流域的冰湖周邊采集了小冰期不同冰磧相、冰湖沉積粒度樣品8個。目前,年代樣品都已經完成預處理,并制成靶樣在實驗室等待測試;其中則隆弄冰川冰磧序列獲得了17個年代數據(圖8)。

圖8 雅江大拐彎地區冰磧暴露年代(派鎮附近冰磧序列年代引自Hu et al.(2020); B為新獲得10Be年代數據, 其中紅色數據為偏年輕年齡, 黑色數據為選用年齡)

五、末次冰期以來則隆弄冰川演化及堰塞事件初探

南迦巴瓦峰則隆弄冰川外圍保存下來的最老冰磧(M4),其暴露年齡為30.2±2.3~35.0±1.1ka,這與其南側派鎮附近的最老冰磧時代可互相印證,表明該區域局地末次冰盛期可能始于MIS3晚期。從冰磧壟的分布位置判斷,當時則隆弄冰川已大規模進入雅江谷地,完全具備堵塞谷地的能力。M2套冰磧壟是則隆弄冰川最近一次前進并阻塞雅江谷地的遺跡,其南側壟頂部漂礫年齡相對集中(5.2±0.3~6.7±0.7 ka),而北側壟年齡(2.7±0.2~4.1±0.2 ka)相對分散且偏年輕,可能是由于選取漂礫過于靠近下游位置(較南側樣品海拔偏低200 m左右),而受到后期侵蝕才暴露出來所致。因此,我們認為則隆弄冰川進退過程導致的最新一次大規模堰塞事件發生在全新世中早期。基于AAR與AABR法計算,當時ELA僅較現代降低了~240 m。這進一步表明,末次冰期最盛期甚至晚冰期時,南迦巴瓦峰和加拉白壘峰發育眾多冰川中的大部分都具備進入雅江并堰塞的可能,因此會對該段雅江演化造成巨大的影響。后續科考過程中,我們還將繼續加強雅江大拐彎其他區域冰川演化時空序列以及相對應堰塞湖沉積的對比分析,進而為揭示該區域冰、河、湖相互作用的規律與耦合機制提供強有力的支撐。

科考隊員:王杰、王濰誠、陳曉晶、雷滿紅、邱錦坤

隊員單位:蘭州大學

供稿:王杰

項目:第二次青藏高原綜合科學考察研究

任務二、亞洲水塔動態變化與影響

專題:雅江流域冰-河-湖演化歷史事件與耦合過程(2019QZKK0205)