晚漸新世亞洲季風軌道周期變化與驅動機制

2021年12月15日,“高原生長與演化”任務“高原風化剝蝕歷史及氣候環境效應”專題中國科學院地球環境研究所敖紅研究員團隊,在國際著名學術期刊《科學進展》(Science Advances)上發表了關于晚漸新世亞洲季風軌道周期變化的最新研究成果。敖紅為本研究第一作者和通訊作者。

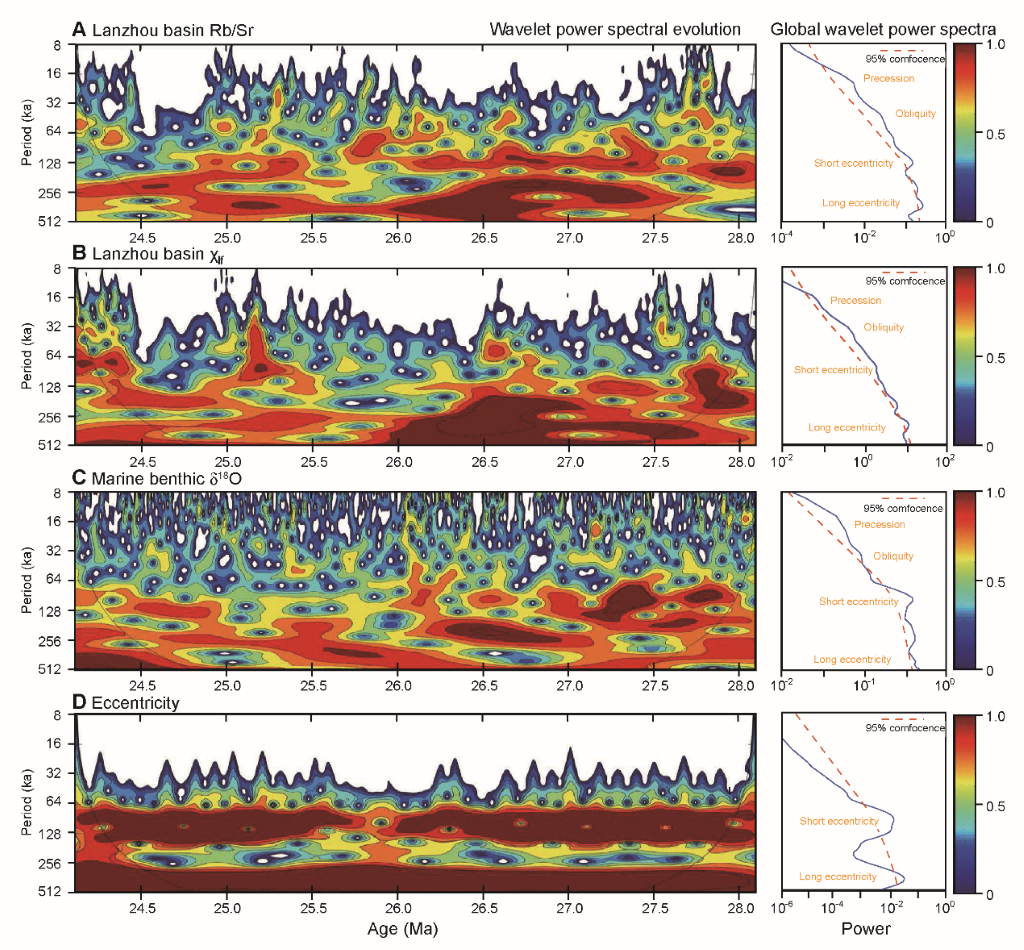

近期,研究團隊在前期取得的蘭州盆地新生代磁性地層年代學與環境磁學研究成果的基礎上,進一步通過蘭州盆地河湖相沉積序列的高分辨率磁化率和Rb/Sr記錄重建了晚漸新世(距今2800–2400萬年前)亞洲季風降雨在軌道時間尺度的演化歷史。結果表明蘭州盆地的季風降雨在高CO2濃度、氣候溫暖的晚漸新世以40萬年和10萬年周期為主,與地球軌道偏心率周期和晚漸新世南極冰蓋波動的周期是一致的(圖1)。基于海陸對比和天文驅動理論,研究團隊認為偏心率調制的太陽輻射振幅變化和南極冰蓋周期波動通過調控區域溫度、西太平洋和印度洋的水汽負荷以及亞洲季風系統的強度和位置,進而驅動了晚漸新世亞洲季風以40萬年和10萬年周期為主導的軌道周期變化特征。這為理解亞洲季風氣候在過去溫暖期的動力過程提供了寶貴的科學參考,有助于更好理解未來區域氣候對全球變暖的響應。

圖1 晚漸新世亞洲季風、深海氧同位素、偏心率的周期變化特征

原文鏈接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abk2318